Schlussprüfungen in der beruflichen Grundbildung – ein Unding?

Plädoyer für ein besseres Qualifikationsverfahren

Im Corona-Jahr 2020 wurde ein Teil des Qualifikationsverfahrens (QV) nicht durchgeführt. Ergebnis: Deutlich mehr Jugendliche als sonst schafften einen erfolgreichen Lehrabschluss. Der Autor des vorliegenden Beitrags nimmt diesen Befund zum Anlass, über den Sinn der schriftlichen Prüfungen in der Berufskunde und im allgemeinbildenden Unterricht nachzudenken. Er kommt zum Schluss, dass sie ihren Zweck verfehlen: Schlussprüfungen selektieren zum falschen Zeitpunkt, sagen zu wenig über die Berufseignung der Lernenden aus, prüfen oft nicht das Richtige und sind tendenziell diskriminierend. Wie aber könnte ein besseres QV aussehen?

Ein ganzer Jahrgang von Lernenden wurde in die Berufswelt entlassen, ohne schulische Schlussprüfungen zu durchlaufen. Nur die praktischen Prüfungen fanden statt. Konnte das gutgehen?

Nach 25 Berufsjahren in der Berufsbildung dachte ich, dass ich alles gesehen hätte: Berufe verschwinden, neue kommen hinzu, manche davon etablieren sich erfolgreich, andere nicht. Alle fünf Jahre (oder sechs oder sieben) gibt es eine Revision der Bildungsverordnung (Bivo); je nach Beruf fällt sie tiefgreifender aus oder bleibt eher oberflächlich. In der Lehrplan-Didaktik kam Triplex, dann KoRe, dann die Handlungskompetenzorientierung. Ab April oder Mai finden jedes Jahr die Schlussprüfungen statt: betrieblich und schulisch, praktisch, mündlich und schriftlich. Von den Kandidatinnen und Kandidaten kommen etwa 10% mit einer Spitzenleistung in den «Rang». Ein bisschen mehr als diese 10% schaffen die Hürde leider nicht, versuchen es ein zweites Mal oder orientieren sich neu. Diese Selektion über die Schlussprüfungen funktioniert, der Arbeitsmarkt erhält den benötigten Nachschub an gut qualifizierten Fachleuten (auch wenn es aus den bekannten Gründen immer weniger werden, Stichwort «Fachkräftemangel»). So war das immer. Doch dann kam das Jahr 2020.

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie herrschte ein Ausnahmezustand, der uns heute seltsam fremd und weit weg erscheint. Die Durchführung der Schlussprüfungen war wegen der grassierenden Ansteckungen plötzlich ein Gesundheitsrisiko. Das SBFI erliess deshalb Änderungen im Ablauf und teilte am 9. April 2020 Unerhörtes mit. In den «Richtlinien – Angepasste Qualifikationsverfahren für die berufliche Grundbildung infolge Coronavirus (COVID-19)» stand auf der ersten Seite: Im Qualifikationsbereich Allgemeinbildung findet keine Abschlussprüfung statt. Im Qualifikationsbereich Berufskunde findet keine Abschlussprüfung statt. Die Welt war aus den Fugen. Ein ganzer Jahrgang von Lernenden wurde in die Berufswelt entlassen, ohne schulische Schlussprüfungen zu durchlaufen. Nur die praktischen Prüfungen fanden statt (und diese zum Teil abgespeckt). Konnte das gutgehen?

Zwei Jahre später ist klar: Ja, es ging gut. Aus keinem Berufsfeld hören wir Klagen, dass die Lernenden mit dem Abschlussjahr 2020 weniger qualifiziert seien oder nicht gleich gut eingesetzt werden könnten wie die Vorgängergenerationen (mit der Ausnahme von Branchen, die pandemiebedingt schliessen und die Ausbildung teilweise ruhen lassen mussten: Gastgewerbe, Körperpflege und Detailhandel beispielsweise). Der Übertritt von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt hat auch im Jahr 2020 funktioniert. Junge Berufsleute machen ihren Weg. Ganz ohne schriftliche Schlussprüfungen.

Interessant ist, dass die Erfolgsquote des sogenannten «Corona-Jahrgangs» höher ist als im mehrjährigen Durchschnitt. Im Jahr 2020, ohne schriftliche Schlussprüfungen, bestanden 94.6% der Kandidat/innen die Qualifikationsverfahren (QV) der beruflichen Grundbildung. Zwischen 2015 und 2019 waren es jeweils zwischen 91.0 und 91.5%, 2021 wieder 91.8%. Das «Corona-Jahr» stellt also einen kleinen «Ausreisser» dar, in welchem ca. 3% mehr Lernende das QV bestanden. Bezogen auf ein Total von 66’859 Prüfungskandidierenden heisst das: etwa 2’000 Personen hätten ihren Lehrabschluss nicht bestanden, wenn sie schriftlich geprüft worden wären. Geschah das zurecht?

Lernende schaffen den Einstieg ins Berufsleben und sind fähige Berufsleute, obwohl sie ihre Prüfungen nach dem geltenden Reglement nicht bestanden hätten. Für mich war das eine essenzielle Erkenntnis, fast schon ein Erweckungserlebnis. Es gab mir zu denken, und ich stellte mir Fragen. Prüfen wir heute in unseren QV noch das Richtige? Prüfen wir es auf die richtige Art? Sagt unsere Art des Prüfens genügend über die Berufsbefähigung aus? Und sind eigentlich die «Richtigen» am QV erfolglos? Ist es in Ordnung, dass 2’000 Kandidat/innen mit dem Abschlussjahrgang 2020 heute ein EBA oder ein EFZ besitzen, welches sie unter «normalen» Bedingungen nicht erhalten hätten? Mittlerweile glaube ich: Ja, das ist in Ordnung. Wir müssen uns als Berufsbildungs-Gemeinschaft stattdessen die Frage stellen, ob mit unseren Prüfungen noch alles in Ordnung ist. Und ob es ok ist, dass diese 2’000 Menschen ihren Ausweis unter «normalen» Bedingungen nicht erhalten hätten.

Meine Überzeugung heute ist, dass das konventionelle QV-Setting der meisten Berufe nicht ideal ist und in Teilen dem Grundgedanken der Berufsbildung sogar widerspricht.

Meine Überzeugung heute ist, dass das konventionelle QV-Setting der meisten Berufe nicht ideal ist und in Teilen dem Grundgedanken der Berufsbildung sogar widerspricht. Es werden viele Ressourcen in ein System gesteckt, das keinen Mehrwert bringt. Mit vier Argumenten gegen Schlussprüfungen und einem Vorschlag werde ich meine Position erklären. Nicht alle dieser Argumente sind wissenschaftlich untermauert, bei einigen handelt es sich um Erfahrungswissen und Einschätzungen. Zudem sind sie zugespitzt formuliert – in der Hoffnung, dass sie zu einer Diskussion beitragen, die ich für wichtig halte.

Wenn ich im Folgenden von «Schlussprüfungen» schreibe, so meine ich diejenigen Formen, die im «Corona-Jahrgang» wegfielen, also schriftliche Prüfungen in der Berufskunde (BKU) und im allgemeinbildenden Unterricht (ABU). Praktische Prüfungen, Abschlussarbeiten, Vertiefungsarbeiten (VA) und individuelle praktische Arbeiten (IPA) sind explizit nicht gemeint. Sie haben eine andere Qualität, wie ich im letzten Teil dieses Beitrags zeige. Auch die Erfahrungsnoten, die in mittlerweile allen Berufen über die gesamte Lehrzeit erworben werden, halte ich für sinnvoll.

Argument 1: Schlussprüfungen selektieren – und zwar zum schlechtesten Zeitpunkt

Eine berufliche Grundbildung dauert zwei, drei oder vier Jahre. Der Grossteil der Ausbildung findet in der Praxis und den überbetrieblichen Kursen (üK) statt. Die Lehrbetriebe haben unzählige Gelegenheiten, ihre Lernenden (gemeinsam mit den Berufsfachschulen, den Berufsbildungsämtern und den üK-Organisationen) zu evaluieren, zu beurteilen und die nötigen Massnahmen zu ergreifen: Stützhilfen und Förderung anbieten, Vereinbarungen treffen, Grenzen setzen, das gewünschte Verhalten einfordern, an den Soft Skills arbeiten und vieles mehr. Das geht dank der eingespielten Lernortkooperation in aller Regel relativ einfach. Wenn es aber nicht klappt (und es ist normal, dass es nicht immer klappt), so kann ein Lehrvertrag aufgelöst werden. Mit anderen Worten: Evaluation, Förderung und auch Selektion sind während der gesamten Lehrzeit möglich und auch nötig.

Dazu braucht es ressourcenorientierte und erfolgsgeleitete Ausbildungsmodelle. Diese befähigen die jungen Berufsleute, am Ende ihrer Ausbildung zu zeigen, was sie können – und sie suchen nicht primär nach ihren Defiziten. Anders gesagt: Wer in einer Lehre zwei, drei oder vier Jahre lang mithält und zu den Schlussprüfungen zugelassen wird, soll diese in aller Regel auch bestehen. Ein allfälliges «Aussieben» muss früher geschehen. Eine Selektion über die Schlussprüfungen am Ende der Ausbildung ist dreifach falsch: Sie ist pädagogisch fragwürdig (weil defizitorientiert), sie ist psychologisch zweifelhaft (denn sie fördert Stress und Misserfolgserlebnisse) und sie ist nicht zuletzt auch unökonomisch (die in die Ausbildung des jungen Menschen investierten Ressourcen sind verloren).

Erstes Zwischenfazit: Selektion am Ende der Lehre ist falsch; wer es bis zum Ende der Lehrzeit schafft, soll in der Regel das QV bestehen können.

Argument 2: Schlussprüfungen sagen wenig über die Berufseignung

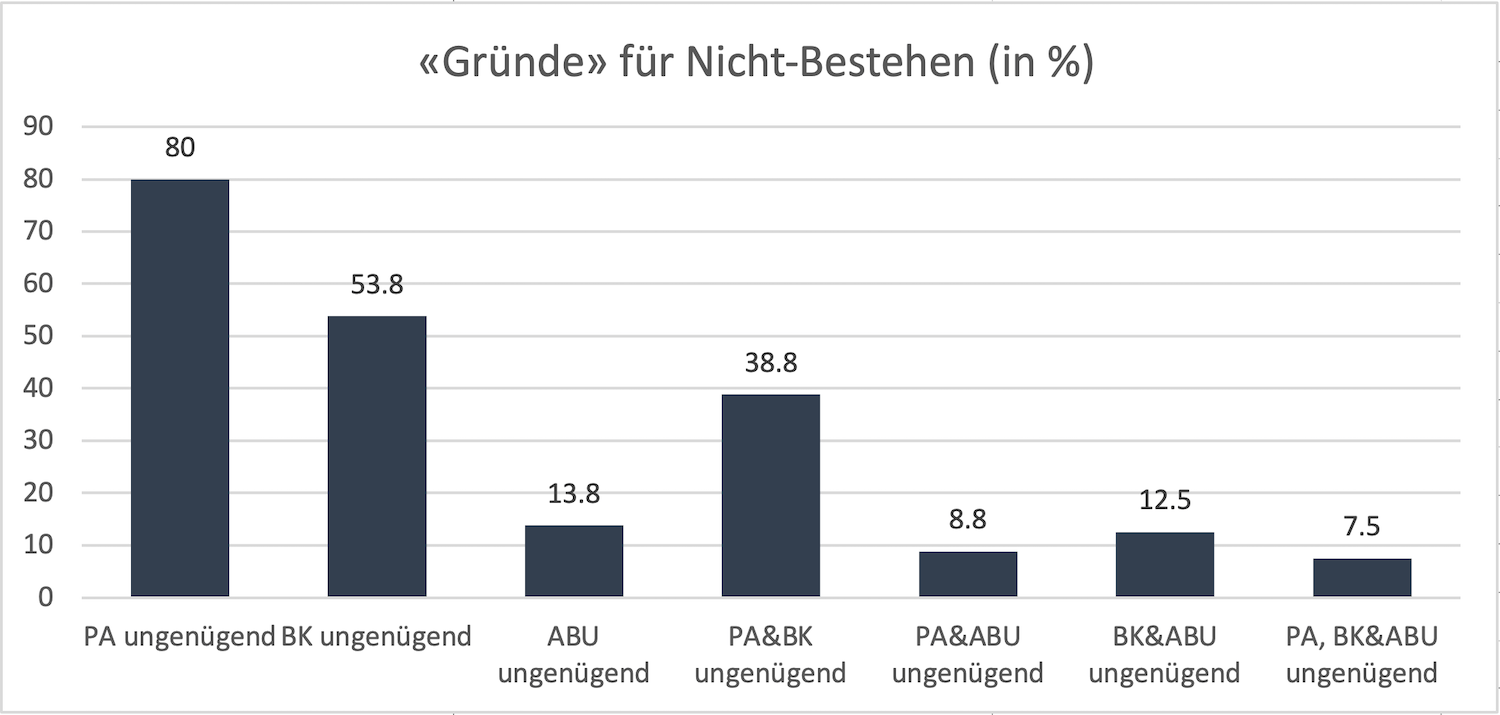

Dieses Argument beruht auf der Auswertung einer Teilmenge des Abschlussjahrgangs 2022: Lehrverhältnisse mit Lehrort Kanton Basel-Landschaft und dem Schulort Berufsbildungszentrum Baselland (BBZ BL). Die Stichprobe umfasst 703 Lernende. Von ihnen haben 623 das QV bestanden, 80 nicht. Die Frage lautet: Wie viele dieser 80 Durchgefallenen haben wegen schriftlicher Schlussprüfungen nicht bestanden und wie viele wegen der praktischen? Die implizite Annahme dabei: Wer die praktischen Prüfungen besteht, hat seine Berufseignung bewiesen, die Praxis ist die Königsdisziplin des QVs. Sie ist üblicherweise eine sogenannte «Fallnote» (wer durchfällt, hat das QV nicht bestanden, egal wie die übrigen Prüfungselemente ausfallen).

Aus unserer Gruppe von 80 Durchgefallenen war der weitaus grösste Teil in der Praxis («Praktisches Arbeiten», PA) ungenügend, nämlich 64 Personen (80%). 31 davon hatten auch eine ungenügende BKU-Note (BK), waren also «in den Berufskenntnissen doppelt durchgefallen». Die Leistungen in den Schlussprüfungen bestätigten also zum grossen Teil die Resultate der PA. Die Kombination «BK&ABU» (also: genügende Praxisnote, ungenügende BKU- und ABU-Noten) ist entsprechend selten (7 von 80 Fällen, 8.8%).

Zweites Zwischenfazit: Berufseignung zeigt sich im Qualifikationsbereich «Praktisches Arbeiten»; die Schlussprüfungen bestätigen dieses Ergebnis grossmehrheitlich und bieten keinen Mehrwert in der Erkenntnis, wer eine gute Berufsfrau wird und wer nicht.

Lesebeispiel: 80% der Lernenden, die das QV nicht bestanden haben, haben eine ungenügende Note in der praktischen Arbeit (PA). 53.8% sind ungenügend in Berufskunde (BK). Insgesamt 38.8% der Gesamtzahl sind sowohl in PA als auch in BK ungenügend. Datenbasis: Kandidat/innen an den Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung 2022 im Kanton Basel-Landschaft (EBA und EFZ), mit einem Lehrverhältnis im Kanton BL und mit Schulort BBZ BL (n=703)

Argument 3: Schlussprüfungen prüfen (oft) nicht das Richtige

Eine Berufslehre absolvieren mehrheitlich praktisch begabte Jugendliche. Sie entscheiden sich bewusst gegen eine weiterführende Schule – auch, weil ihnen die «schul-typischen» Aufgabenstellungen und Arbeitsweisen mit ihrer Sprachlastigkeit weniger liegen. Schriftliche Schlussprüfungen aber sind auch in der Berufskunde in erster Linie Sprachprüfungen: Eine Aufgabenstellung muss lesend erschlossen und die Lösung dazu schriftlich wiedergegeben werden. Diese Übersetzungsleistung ist anspruchsvoll, gerade für Spätmigrierte, Geflüchtete oder Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen (alle drei genannten Gruppen sind in der Berufsbildung im Vergleich zu den Gymnasien/weiterführenden Schulen übervertreten). Interpretation, Semantik und kulturelle Differenzen bergen zusätzliches Potenzial für Missverständnisse, die in einer Prüfung als «falsch» gewertet werden.

Wohlverstanden: Leseverstehen und sprachlicher Ausdruck sind elementar, und wir müssen sie unbedingt intensiv fördern, gerade in der Lehre. In der Berufsbildung ist aber das Gefäss, in welchem diese Fertigkeiten geprüft werden, der allgemeinbildende Unterricht (ABU) und nicht der berufskundliche (BKU).

Kommt hinzu, dass nicht alle BKU-Schlussprüfungen die üblichen Fallen vermeiden, die solchen Prüfungsformen eigen sind: Abfragen von Wissen ohne Kontext, mehrdimensionale Aufgabenstellungen, Auswahl von Prüfungsgegenständen anstatt umfassender Aufgaben usw.

Drittes Zwischenfazit: Sprachbasierte, schriftliche Prüfungen von Berufskenntnissen prüfen oft ohne Kontext, fragen isoliertes Wissen ab und bauen sprachliche Hürden auf.

Argument 4: Schlussprüfungen sind tendenziell diskriminierend

In meiner Erfahrung gibt es drei Kategorien von erfolglosen Prüfungskandidat/innen. Bei den Angehörigen der ersten ist niemand überrascht, dass sie nicht bestehen, denn das haben «alle schon immer gewusst», ein Misserfolg «war absehbar». Es wurde nicht oder nicht rechtzeitig selektiert, die Kandidat/innen hätten eigentlich gar nicht zur Prüfung antreten sollen. Die zweite Kategorie sind die klassischen «Wackelkandidaten», bei denen die Tagesform und das Prüfungsglück den Ausschlag geben – nervenaufreibend, aber meist dem eigenen Verhalten geschuldet.

Und dann gibt es die dritte Gruppe. Sie umfasst Lernende, die im Normalbetrieb genügende oder gute Leistungen erbringen, aber ein Handicap haben, wenn es um eine Prüfungssituation geht. Psychische Probleme, Schwierigkeiten mit der Sprache, Schicksalsschläge wie Todesfälle oder Trennungen, Blackouts, Panikattacken oder Phobien tragen dazu bei, dass diese Kandidat/innen nicht ihr volles Potenzial abrufen können und durchfallen. Solche Fälle sind für mich persönlich die schlimmsten. Es ist tragisch zu sehen, wenn ein junger Mensch alles mitbringt, was er für den Beruf braucht, und dann aus Gründen scheitert, die nichts mit seiner Fähigkeit zu tun haben. Gerade für Lernende in der Berufsbildung, die eher praktisch als theoretisch begabt sind, ist das starre Korsett klassischer «Schul-Prüfungs-Situationen» ein Hindernis. Es wird den Lernenden nicht gerecht und diskriminiert alle, die (ohne eigenes Verschulden) darin nicht ihr ganzes Potenzial entfalten können.

Viertes Zwischenfazit: Prüfungen im klassischen «Schul-Setting» benachteiligen Lernende, bei denen die praktischen Fähigkeiten ausgeprägter sind als die kognitiven. Das widerspricht der Intention der Berufsbildung.

Die Lösung: Sollen Schlussprüfungen abgeschafft werden?

Dieses Modell ist anspruchsvoll. Es verlangt zweierlei: die Modularisierung der Ausbildung und eine konsequente Ausrichtung an der Handlungskompetenzorientierung.

Die Erkenntnisse aus der Analyse des bestehenden Systems bedeuten aber nicht, dass auf ein Qualifikationsverfahren verzichtet werden soll. Ich bin auch der Meinung, dass junge Berufsleute am Ende der Lehrzeit nachweisen sollen, dass sie den Ansprüchen der Bildungsverordnungen und der Berufswelt entsprechen. Aber das muss fairer, aussagekräftiger und realistischer geschehen als über die derzeit praktizierte Kombination von Erfahrungsnoten und Schlussprüfungen. Wie könnte das anders gehen?

Zum Beispiel so: Die Ausbildung in der Berufsfachschule und in den üK ist nach Themen gegliedert und modularisiert. In regelmässigen Abständen werden diese Module abgeschlossen und mit einer Note bewertet. Dafür gibt es unterschiedliche Prüfungsformen: «klassische» schriftliche oder mündliche Prüfungen, Gruppenprüfungen, Projektarbeiten, Praxisnachweise, Dossiers und Portfolios usw. Die Summe aus diesen Modul-Abschlussnoten entspricht der Erfahrungsnote.

Im letzten halben Jahr der Ausbildung bearbeiten die Lernenden eine individuelle praktische Arbeit (IPA). Die Aufgabe wird ihnen vom Betrieb zusammen mit dem zuständigen Berufsverband (OdA) gestellt und umfasst ein konkretes Problem aus dem beruflichen Alltag, wie es im Lehrbetrieb vorkommt. Diese Aufgabe ist komplex und erfordert die Kombination einer Vielzahl von beruflichen Kompetenzen (die in den Modulen und im Betrieb erworben wurden) sowie von überfachlichen Kompetenzen und Soft Skills. Die Lernenden haben anschliessend mehrere Monate lang Zeit, die Aufgabe zu analysieren, zu bearbeiten und zu lösen. Dafür stehen ihnen alle Hilfsmittel uneingeschränkt zur Verfügung: Lehrmittel, Aufzeichnungen aus dem Unterricht, Fachliteratur, Berufskolleg/innen, die ganze Welt des Internet – genauso halt, wie es in jedem Beruf und für jede Aufgabe im Job «in der richtigen Welt» üblich ist. Parallel dazu dokumentieren die jungen Berufsleute ihren Lernprozess, reflektieren ihn und belegen so die Eigenständigkeit ihres Lösungswegs.

Durch eine solche ausgedehnte, praxisnahe IPA entsteht ein Mehrwert für alle Beteiligten. Die Lehrbetriebe erhalten eine Lösung für ein reales Problem (im Idealfall ist das ein «richtiger» Kundenauftrag). Die Lernenden kombinieren viele Kompetenzen und weisen damit nach, dass sie den Aufgaben an junge Berufsleute gewachsen sind – auch bei der Informationsbeschaffung, bei der Zusammenarbeit mit anderen, beim selbstorganisierten Lernen und in der Dokumentation. Die Bewertung erfolgt durch mehrere Personen gemeinsam, idealerweise in gemischten Teams aus den Lehrbetrieben, aus den üK und aus der Berufsfachschule.

Dieses Modell ist anspruchsvoll. Es verlangt zweierlei: die Modularisierung der Ausbildung und eine konsequente Ausrichtung an der Handlungskompetenzorientierung (HKO). Eine aussagekräftige IPA muss komplex, aber lösbar sein. Sie verlangt, dass die Lernenden ihr bestehendes Wissen anwenden, verknüpfen und sich zugleich neues Wissen aneignen. Recherche, Kooperation und Dokumentation sollen in der IPA ebenfalls geprüft werden. Das ist nicht ganz ohne. Aber es entspricht den Leitlinien der SBFI-Strategie «Berufsbildung 2030». Dort können diese Grundsätze nachgelesen werden. Ein solches Qualifikationsmodell bildet die Komplexität der Berufsbilder ab. Und das ist unser Ziel in der dualen Berufsbildung. Dazu müssen wir bereit sein, uns zu lösen von den traditionellen Vorstellungen, was und wie eine Schlussprüfung zu sein hat. Dieser Schritt weg von den Traditionen (und, seien wir ehrlich: auch von der Prüfung als Ritual, das stattfindet, weil es eben schon immer so stattgefunden hat) ist vielleicht der schwierigste. Berufsverbände, Lehrpersonen, üK-Instruktorinnen, Prüfungsleiter und Kantone müssen dahinterstehen, sonst klappt das nicht.

Vorschlag für eine einheitliche Grundstruktur der Qualifikationsverfahren (QV)

Die Grundstruktur eines QVs kann also für alle Berufe aus diesen drei Elementen bestehen:

- modularisierte Ausbildung,

- fortlaufender Berufsabschluss mit Noten aus den einzelnen Modulabschlüssen,

- eine konsequent nach HKO aufgebaute individuelle praktische Arbeit als Schlussprüfung.

Heute werden beträchtliche Ressourcen in die grossflächige Durchführung von Schlussprüfungen gesteckt, welche unter dem Strich nichts Entscheidendes aussagen und Schwächere diskriminieren.

Nicht für alle Berufe ist dieses Modell 1:1 umsetzbar. Im Lehrberuf «Informatiker/in EFZ» wird es seit Jahren so ähnlich praktiziert und funktioniert. In anderen Berufsfeldern wird es Anpassungen brauchen. Es ist auch weiterhin wichtig, dass eine Köchin nach Zeitvorgabe ein Menu herstellen kann. Für einen Logistiker der Fachrichtung «Lager» wird auch in Zukunft die Staplerprüfung ein sinnvoller Teil der Berufslehre sein. Und bei den Forstwart/innen EFZ mit ihrer hohen Unfallgefahr soll das Thema «Einhalten der Vorschriften für Arbeitssicherheit» durchaus eine Fallnote sein. Solche Anpassungen an die einzelnen Berufe sind nötig und sinnvoll. Das geht mit der dreiteiligen Grundstruktur gut zusammen.

Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen Anpassungen den sowohl den Lernenden als auch den Anforderungen der Berufswelt besser gerecht werden. Heute werden beträchtliche Ressourcen in die grossflächige Durchführung von Schlussprüfungen gesteckt, welche unter dem Strich nichts Entscheidendes aussagen und Schwächere diskriminieren. Diese Mittel können in die Individualisierung der Förderung umgeleitet werden. Das QV als Ganzes bildet nach der neuen Grundstruktur eher die reale Situation am Arbeitsplatz ab als das jetzige Setting einer Schulprüfung. Damit qualifizieren wir in der Berufsbildung unsere Kandidat/innen realistischer, weniger defizitorientiert, fairer – und leisten damit auch im Prüfungswesen einen Beitrag daran, den Fachkräftemangel zu vermindern.

Zitiervorschlag

Tellenbach, D. (2022). Plädoyer für ein besseres Qualifikationsverfahren. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 7(3).